“喝过尼罗河水的人还会回来。”回忆起六次援非阅历,73岁的西安交通大学第二隶属医院退休员工冯育德目光里满是思念。半个多世纪以来,一批批我国援苏丹医疗队员,用实际行动饯别着这句当地谚语。

1979年,28岁的冯育德跟从第11批我国援苏丹医疗队,第一次踏上这片热土,那时的他仍是队里最小的成员。尔后数十年,冯育德一次又一次回到这儿,在苏丹累计作业12年。从司机到阿拉伯语翻译,冯育德责任改变的背面,是他对援外作业的酷爱和不断精进的事务才干。

“言语是交流的桥梁。”初到苏丹,冯育德就对当地言语产生了爱好,跟着当地居民学习阿拉伯语。第2次援非时,原定的翻译因病回国,冯育德临危受命,承当起翻译作业。

“其时阿拉伯语人才紧缺,医疗队又十分需求翻译,我就下决心要学好阿拉伯语。”1989年冯育德第2次援非回国后,便向医院请求员工再教育,到上海外国语大学全日制阿拉伯语大专班学习。

在校学习期间,冯育德记忆犹新在苏丹作业时遇到的问题,萌生了为医疗队编写阿拉伯语手册的主意。他将教材上与病症相关的词语逐一誊写摘抄,又在教师的协助下打印成册,终究形成了汉阿双语对照的《阿拉伯语会话手册》。手册不只包括日常用语,还包括了各类病症、问诊相关的双语句子。带着这份宝贵的学习效果,冯育德再次随队回到苏丹。

“这本《阿拉伯语会话手册》简略有用,成了咱们医疗队人手一册的援非‘宝典’。”曾三次援苏丹的西安市红会医院超声一室主任武翊纶说,到苏丹开端作业日子后,面对的第一关便是言语关,冯育德和《阿拉伯语会话手册》为队员们顺利开展医疗作业供给了极大协助。

苏丹长时间短少医师,医疗条件艰苦。我国医疗队作业地之一的阿布欧舍友谊医院,间隔苏丹首都喀土穆约120公里,一路上坑坑洼洼,队员们波动三个多小时才干抵达。“开始这儿便是一座粗陋的‘农场医院’,房顶是铁棚子,刮起沙尘暴时,屋里满是沙子。医院常常停电,医师还要战胜种种困难做手术。”冯育德说。

“尽管条件艰苦,但我国医师们医术精深、责任心强,留下了十分好的口碑。提起我国医疗队,苏丹人都会竖起大拇指。”冯育德说。一次,一名40多岁的苏丹男人要做胃部手术,严重得不断打嗝。与医疗队医师协商之后,冯育德耐性与患者交流,奉告患者中医针灸关于止嗝有奇效。通过两次针灸,患者打嗝症状大大缓解,手术也得以正常进行。

冯育德说,阿布欧舍这个小镇也因我国医疗队而声名远播,常有患者从数百里外慕名而来。

回忆起在阿布欧舍友谊医院的作业,曾两次参与我国援苏丹医疗队的西安交通大学第二隶属医院教授柏春梅和记者说:“医院各科病房里总是满员,外科天天有手术,医师们不能准时下班是常事。在夜间,各科急诊仍然不断。”

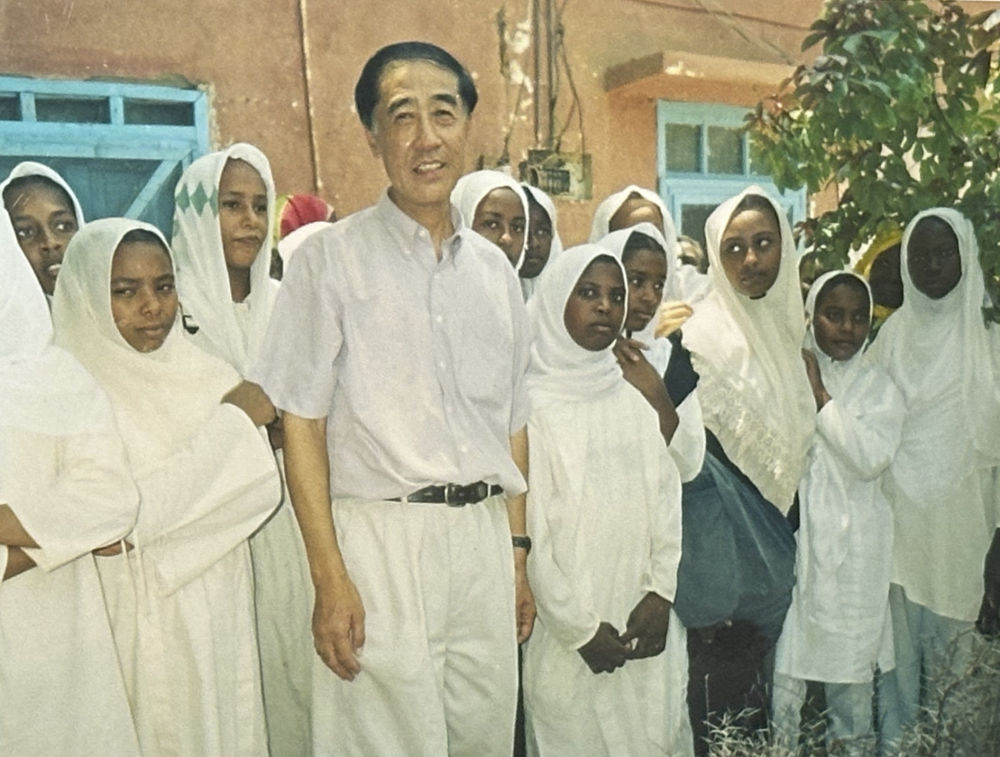

我国医疗队的真诚支付赢得了苏丹公民真诚的友谊,憨厚好客的苏丹公民也常常约请医疗队员参与当地节日庆典、婚礼、家宴等。

“我常听到苏丹人对我说的话便是,‘我国人不但是朋友,仍是咱们的兄弟’。”冯育德回国后还与一些苏丹朋友保持着联络。他拿出手机向记者展现他的苏丹朋友阿卜杜·阿齐兹和纳赛尔发来的视频。隔着屏幕,两位苏丹朋友向冯育德挥手问好,用阿拉伯语诉说着对他的牵挂和对我国医疗队的感谢。

陕西是最早承当国家援外医疗使命的省份之一,自1971年4月初次向苏丹差遣援外医疗队以来,共向苏丹及马拉维差遣医疗队48批1298人次。到2024年7月底,我国援外医疗队在苏丹、马拉维累计诊治门诊患者847.06万人次,救治住院患者45.94万人次,施行手术25.34万例。

“六次援非,我同事过不同的医疗队员,他们身上一起的质量便是医术精深、吃苦耐劳、一心一意为当地公民服务。一代代医疗队员一直秉持这样的风格,饯别和传承着‘不畏艰苦、甘于贡献、治病救人、大爱无疆’的我国医疗队精力。”冯育德说。